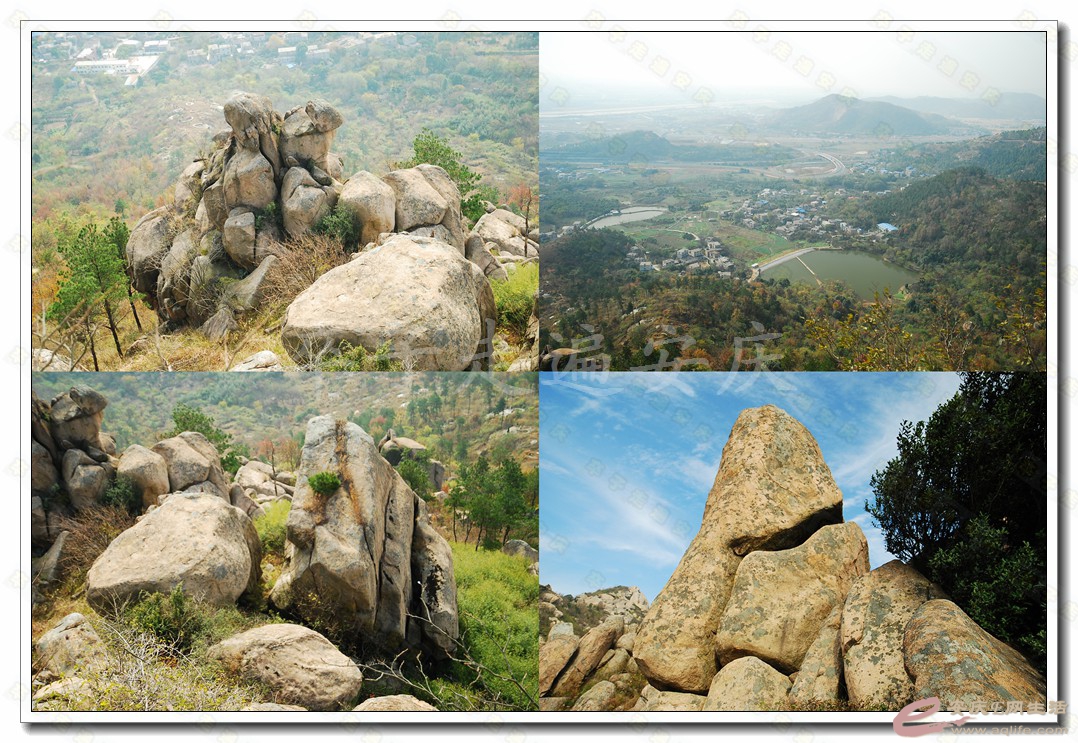

卒子游记:您好!观众朋友,欢迎您阅读《卒子走遍安庆》网络长篇旅行专辑。“卒子游记”介绍和叙述难免有不够详尽、欠妥之处,敬请各位老师、专家的批评指正。今天卒子向大家介绍的是位于安徽省安庆市宜秀区余湾村炭坑组的石海风景区。图一:远望余湾的炭坑石头群

余湾村位于安徽省安庆市宜秀区杨桥镇,是省“千村百镇”示范工程村,是近远闻名的“柑桔之乡”,也是安庆的后花园。图二:炭坑石头群之间的石缝

余湾村面积只有二平方公里五的面积,位正好位于一个U形的山谷中,两座大山犹如两只巨臂,将余湾村紧紧揽在怀中。正在这种独特的地形,形成了独特的小气候。图三:炭坑石头群

余湾村的农民种植柑桔的历史比较长。许多农户都在房前屋后栽植一些桔树、桃树、杏树等果树。为充分利用这种独特的小环境,早在上世纪八十年代初,在上级政府的大力支持下,余湾村就开始大面积栽植温州蜜柑。图四:石海石头群

经过三十多年的努力,余湾村一千多亩的农田,绝大多数都种上了桔树。如今的余湾村,可以说,是一个地道的柑桔之村,水果之乡了。每到春秋两季,正是桔花盛放的季节,在绿意盎然的桔树上,开满了香气扑鼻的醉人的桔花香,这时的余湾村又成了花的海洋,赏花的圣地了。图五:炭坑石头群巨石林立

杨桥镇余湾村西倚大龙山,东临石塘湖,总面积二平方公里五,拥有耕地面积一千五百亩,果园面积一千二百亩,村内风景优美,生态宜人,果业丰富,交通便捷,地理位置优越。图六:炭坑石头群

余湾村地处于一个U形的山谷中,两座大山犹如两只巨臂,这里有一处全石头群的地方叫炭坑,原指土法生产的煤矿、煤窑,据卒子科考考证,完全是人为命名,与煤无关。图七:炭坑石头群巨石

余湾炭坑顶部,有一块巨石中间断裂,立在炭坑顶部断裂的巨石如同一本巨书,平整而又光滑。有人曰:看石头美不美,要看平不平。其意指,平整的石头,有利于喜爱自然山水的书法爱好者。而炭坑顶部石头上则有“德并鸿光”四个红字大字,其意是品德高尚博大宏伟。这四个字原是清朝帝师翁同龢写给同僚父母的寿匾之字。图八:炭坑顶部的“德并鸿光”四个大字

安庆周边,没有产炭区,本地一座火力发电厂用煤全部外运。但安庆有着地大物博、资源丰富的石头风景。仅大龙山一处,就有石头群风景区数处。今天卒子介绍的石海就是大龙山森林公园一侧顶部背后的石头群。图九:炭坑石头群中比较特别的一个巨石

这些石头群是经过亿万年的风化作用结果下, 岩石遭受崩解破坏, 形成大片巨石角砾, 就地堆积在平坦的地面上, 形成石海。与安庆杨桥石树形成二处非常美丽的风景区。图十:炭坑石头群之间的野杮子树

石海位于杨桥镇余湾村境内,滨临石塘湖,距城区约十公里,远远从炭坑看到石海全貌,满山巨石逶迤相叠,全部是石头,令人叹为观止。石海最高处有巨石为顶,凌空峭立,其中一块石头独立悬空,又名飞来石。周围怪石林立,形态各异,各尽其妙。图十一:远望余湾的炭坑石头群

石海主要是以石头为景,分为洞景、石景为主要特色。洞景起于炭坑石头群。山脚就开始有巨石,爬山则进入石头群当中,越向上就发现石缝和石棚,还有石洞。石海风景区,现已经纳入大龙山森林公园总体规划中,站在大龙山森林公园鹰愁崖能够看到石海的全貌。沿山脊西行,山后有悬崖,地形极为险要。图十二:远望石海石头群

沿洞深入,洞巷错落曲折,或豁然开朗,或狭窄低矮。洞中有洞,洞洞相连,近百个洞室或高或低,忽明忽暗,小者仅容一人,大者可纳百客。与石树石洞最大不同是,石树是经过人为修建而成,而石海全是天然而成,穿洞而上,不知何处,却又不知不觉已达山顶。图十三:远望石海石头群

石海与石树一样,都是巨石崩塌造成,巨石之间存在裂隙,在水分冻结膨胀情况下,岩石破裂成很多小块,或者因温度变化,组成岩石的矿物不均一地热涨冷缩,造成岩石破裂。在这种情况下就会产生大量大小不等的石头间隙,形成石缝、石棚和石洞,从整体看,这就是石海。图十四:炭坑石头群上的大字

一个人,游玩石海是不行的。它需要至少二个成年健壮的男人相互帮助才能完全攀爬石海的过程。那日,两个成年健康的男人翻过炭坑的几座小山,来到石海。石海怪石嶙峋、形态万千。可以想像亿万年前这里曾是大海,水里的石头经过海水的冲刷形成千奇百怪的样子,后来地壳运动就成如今这模样。石海是花岗岩的海,它是地壳运动时形成的。远远望去,巨大的石头如同大海,波浪起伏,汪洋浩瀚,仿佛还能听到那海面上的怒涛隐隐,浪声阵阵。图十五:余湾的炭坑石头群

能够站在石海里,欣赏着这优美独特的山石不由感概大自然的鬼斧神工。在炭坑中,有一块形态很特别的巨石,它既像婀娜多姿的少女,亭亭玉立在那,淡然看着沧海桑田的变换;又像一个男人,守望着安庆山水。在石海里,有一处风动石,虽说风吹石动,但是人去推,依然纹丝不动。泰然的立在那儿。它独立的立在另一块巨石上,站在上面,极目四望周围的美景尽收眼底。在石海中,绕不过去的地方,就要进入洞中,这些洞,其实是巨石之间的缝隙。这些石头垒成的石棚,人在期间,能够启发智慧令人惊叹。图十六:石海石头群

穿越石海,沿路来到石海岭,顶部有山路,左边一条很陡很高上去可以观石海全景,地势越发陡峭,气喘吁吁爬上山顶,往四周一望群峰尽在眼中,石海奇特秀美景色让人流连忘返。穿过石海,还有另一处景点名为天梯,这里的山石一大片伫立在那,远远望去就像海洋一般辽阔。在安庆“山这有石树,山那有石海”,是安庆旅游观光一绝。图十七:石海

(本篇完)

2017-12-01